2020年11月27日(金)、JSPSフィリピン同窓会(JAAP)がフィリピン科学技術省(Department of Science and Technology: DOST)とJSPSバンコク研究連絡センターとの共催でNational Research Forum とOutstanding Filipino JSPS Fellowsの表彰をウェビナーで行いました。

まず初めに、JAAPのDr. Renato G. Reyes会長(Vice President for Academic Affairs, Central Luzon State University)が開会の挨拶を行いました。

Dr. Renato G. Reyes

続いて、以下の3名の挨拶がありました。

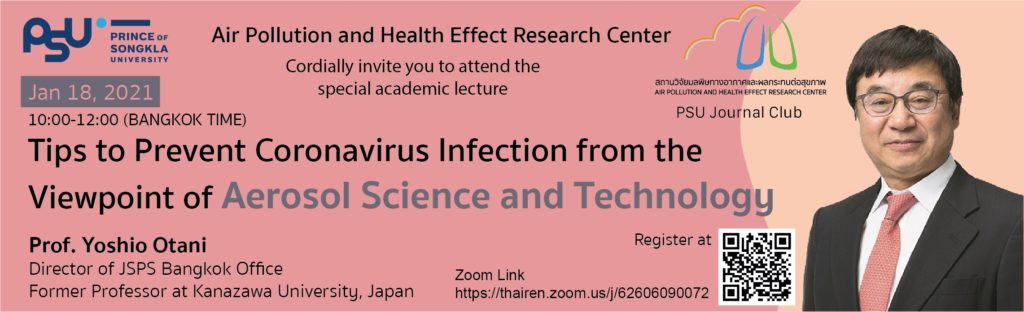

・Opening Remarks: 大谷 吉生(JSPSバンコク研究連絡センター長)

大谷センター長

・Inspirational Message: Ms. Junko Sato, Japan Information and Culture Center (JICC)

Ms. Junko Sato

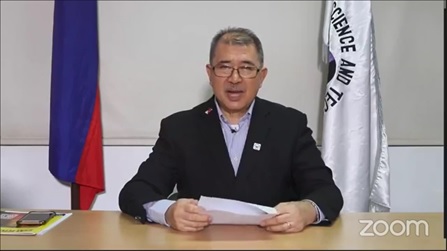

・Keynote Speech: Dr. Fortunato Dela Peña, Secretary, Department of Science and Technology (DOST)

Dr. Fortunato Dela Peña

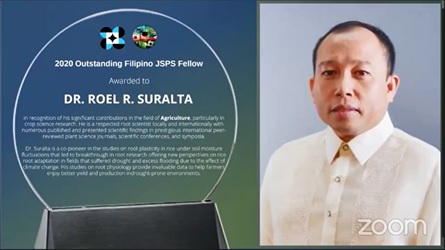

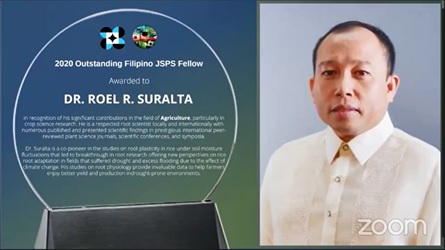

[Awarding Ceremonies of 2020 Outstanding Filipino JSPS Fellows]

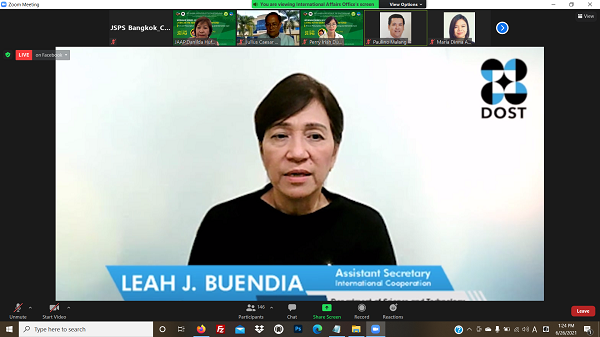

続いて、Dr. Leah Buendia(Chair, Board of Judges Assistant Secretary, DOST)からOutstanding Filipino JSPS Fellowsの表彰が行われ、選ばれた3名が謝辞を述べました。

Dr. Leah Buendia

1. Medicine

Dr. Jaime C. Montoya, MD, MSc, PhD, University of Philippines College of Medicine

Dr. Jaime C. Montoya

2.Chemistry/Chemical Science

Dr. Lucille V. Abad, Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute

Dr. Lucille V. Abad

3. Agriculture

Dr. Roel R. Suralta, Career ScientistⅡ, PhilRice

Dr. Roel R. Suralta

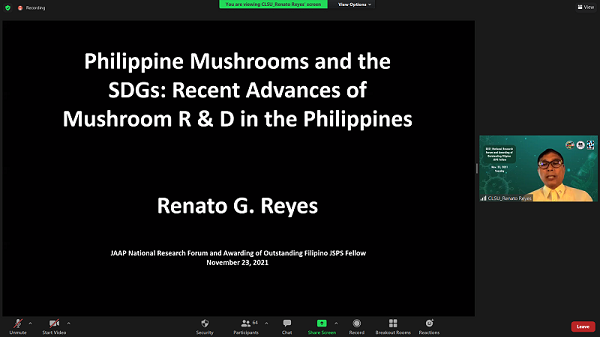

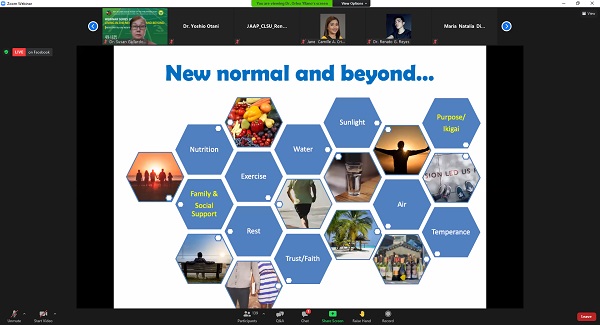

[National Research Forum]

National Research Forumでは、Outstanding Filipino JSPS Fellowの表彰を受けた3名の研究者が講演を行いました。

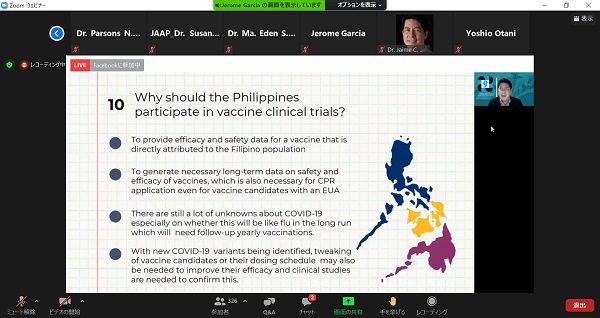

First presentation;

講演タイトル:Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in different Settings and Selected High Risk Populations in the Philippines

講演者:Dr. Jaime C. Montoya, MD, MSc, PhD, University of Philippines College of Medicine

Second presentation;

講演タイトル:Harnessing the Benefits of Ionizing Radiation

講演者:Dr. Lucille V. Abad, Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute

Third presentation;

講演タイトル:Rooting for Rice to Adapt to Climate Change

講演者:Dr. Roel R. Suralta, Career Scientist Ⅱ, PhilRice

このフォーラムには約60名の参加があり、講演終了後にはたくさんの質問が寄せられ、講演者は一つ一つの質問に対し丁寧に答えていました。

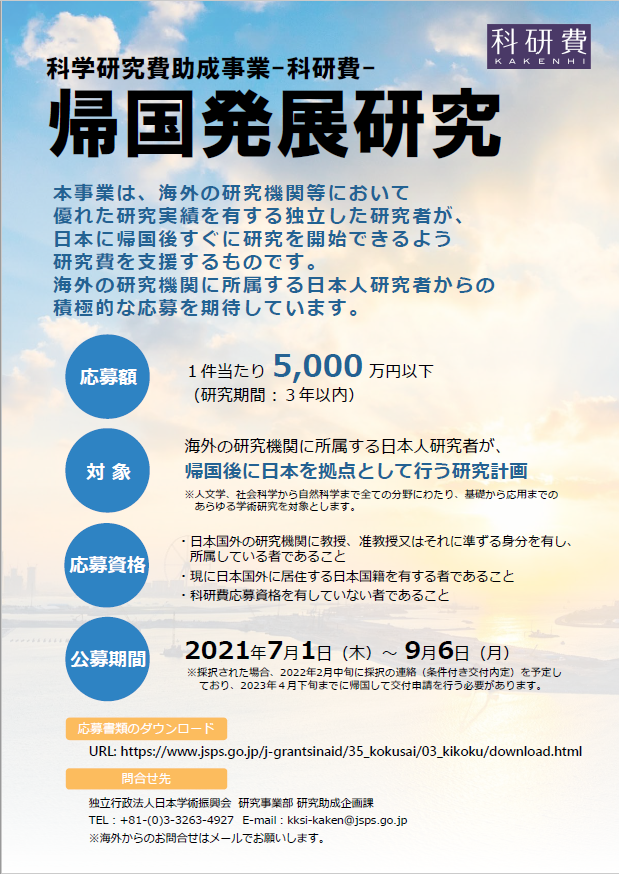

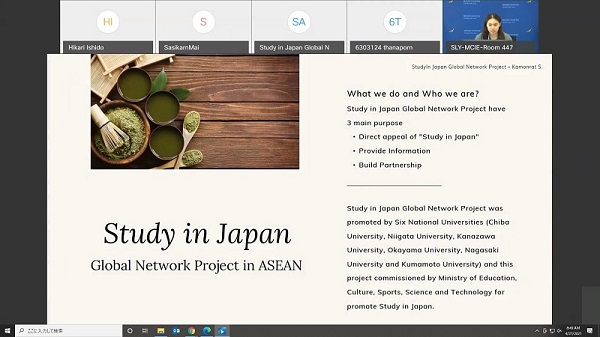

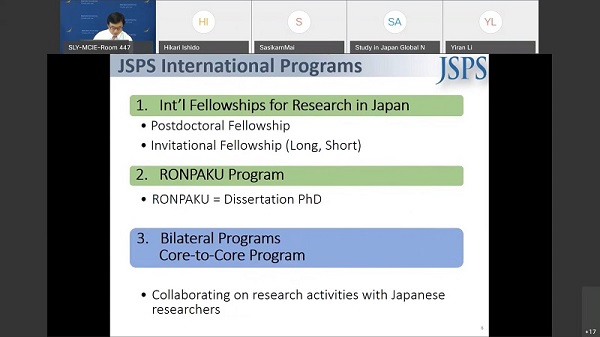

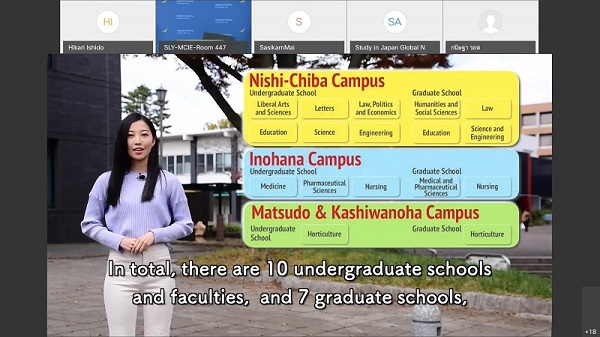

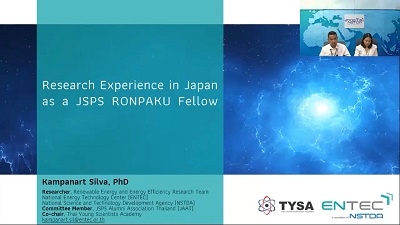

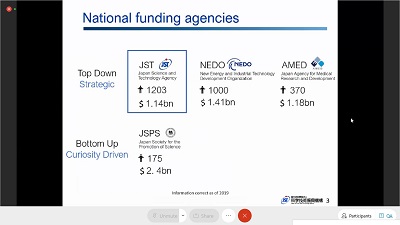

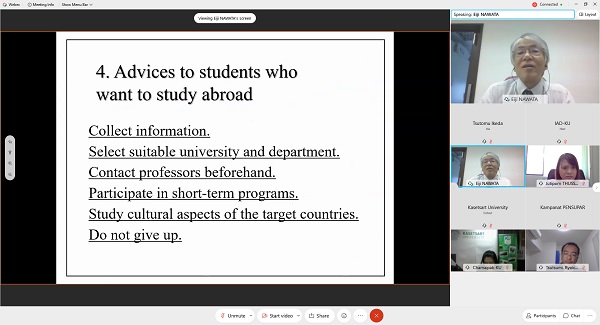

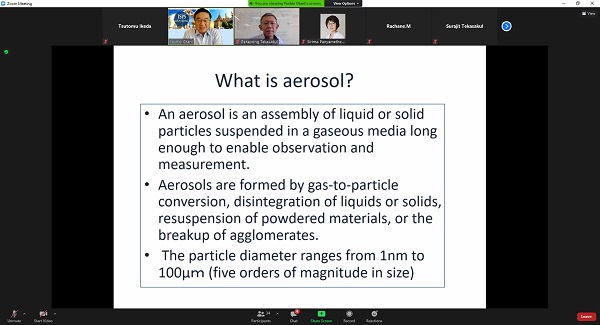

[Presentation of JSPS International Programs]

そして、National Research Forumの終了後には、JSPSバンコク研究連絡センターからJSPSの国際事業説明が行われました。

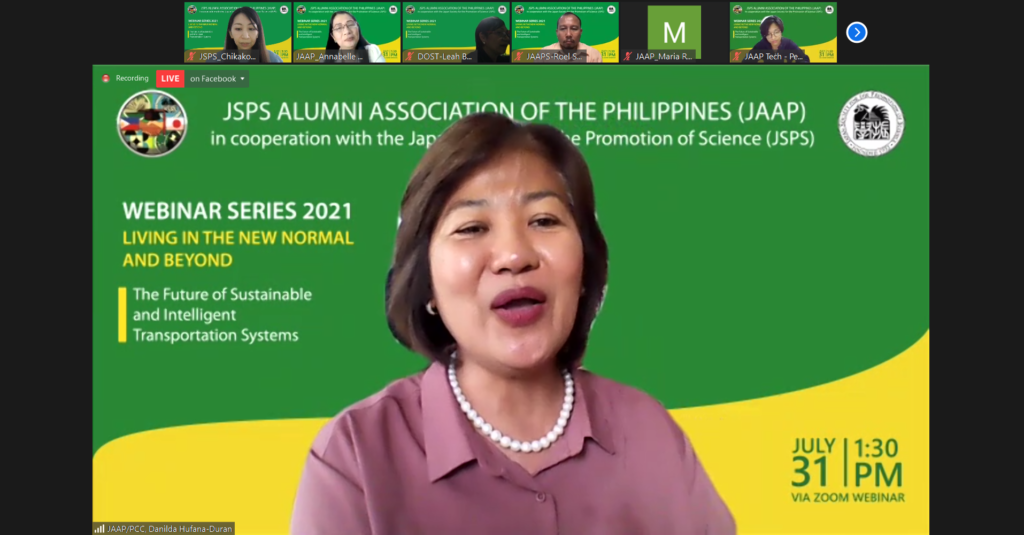

最後に、Dr. Danilda Hufana-Duran(Vice President of JAAP)から閉会の挨拶があり、盛況のうちにフォーラムは終了しました。

Dr. Danilda Hufana-Duran

[JAAP総会]

National Research Forum の終了後には、JAAP総会が開催されました。23名の同窓会員が参加し、この総会で時期の会長にDr. Danilda Hufana-Duranが選ばれました。